Poesie der Pegnesen

Sechster Abschnitt: Privatheit und Öffentlichkeit

Schon vor 1848 fiel einigen Pegnesen auf, daß die Zeiten sich gewandelt hatten und auch die Rolle der Dichtung eine andere geworden war. Wie gleich weiter unten zu lesen sein wird, unterschied man ganz bewußt eine ästhetische Epoche von der nun zeitgenössischen politischen. Der Gegensatz zwischen den weiterhin gepflegten poetischen Freizeitbeschäftigungen und den zunehmend ins Öffentliche hineinhorchenden und hineinsprechenden Texten vertiefte sich, auch wenn letztere immer noch ästhetisch befriedigend sein wollten. Beides verklammerte der Anspruch, im Wortkunstwerk Gültiges auszusagen, das die Zeiten überdauern sollte — oder wenigstens vorgeben konnte, von den beunruhigenden Tendenzen und Parteilichkeiten unangefochten zu bleiben. Für die Mitglieder des Pegnesischen Blumenordens verschärfte sich diese Spannung in dem Maße, in dem der Stolz auf die altehrwürdige Herkunft der Gesellschaft gepaart war mit der Einsicht, daß man als behagliche Dilettanten den Berufsschriftstellern nicht ebenbürtig war, die in stets wacher Teilnahme am öffentlichen Leben ihre gefährdete Existenz aufrecht zu halten strebten. Vielleicht versuchte man deshalb in zunehmendem Maße, bereits namhaft gewordene Dichter als Ehrenmitglieder zu gewinnen und dadurch auch den Orden zu einem bedeutenden Mitspieler in den Debatten der Gruppierungen zu erheben. Dies konnte dem Blumenorden zunächst ebensowenig gelingen wie dem viel rührigeren Literarischen Verein Nürnberg, einfach deswegen, weil die Stadt Nürnberg selbst noch nicht den früheren Rang unter den Zentren zweiter Ordnung wiedererlangt hatte. Daß dies aber möglich und mit etwas Glück nur eine Frage der Zeit war, spürte man und unterstrich man. Mitten in diese Tendenzen explodierte die trotz aller Unterdrückung doch unaufhaltsame Revolution. Auf diese Herausforderung antworteten etliche Wohlmeinende auf literarische Weise, und kaum waren ihre Werke druckreif, verebbte die deutsche Republik aufs erste wieder. Im geistige Leben wurden die vorrevolutionären Tendenzen jedoch nur vorübergehend gebremst.

Eine Standortbestimmung

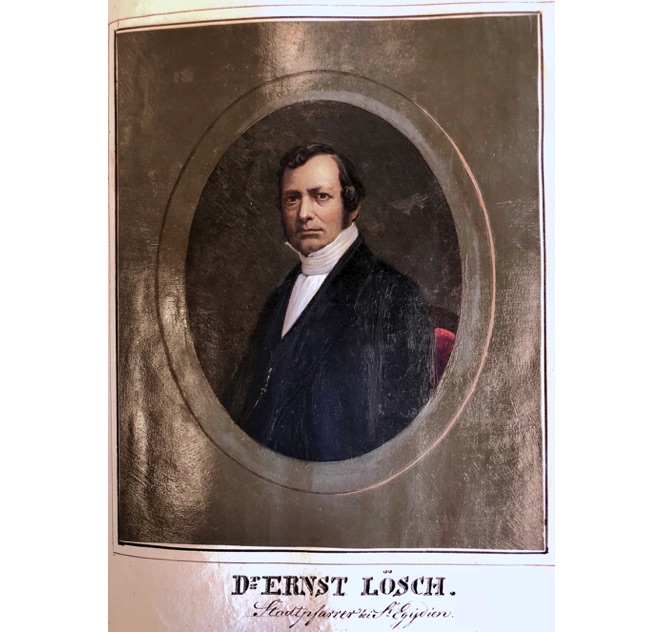

Unter dem 20. Januar 1845 vermerkt das Protokoll, Herr Dr. Lösch habe einen Vortrag gehalten mit dem Titel „Ueber Eugen Sue Geheimnisse von Paris, und Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Die Auseinandersetzung mit jenem Roman, dessen Erfolg damals wie ein Lauffeuer durch Europa ging, und der Vergleich mit dem anerkannten Werk der jüngeren Vergangenheit gerieten ihm zu einer zeitnahen Bestandsaufnahme, aus der sich die innere Verfassung des Blumenordens gut erkennen läßt.

Hochgeehrte!

Es ist von großem Intereße, zwei Dichtwerke von allgemeiner Anerkennung und Bekanntschaft, aber von zwey verschiedenen ausgezeichneten Geistern und aus bedeutend verschiedenen Zeitperioden neben einander zu betrachten. […]

1.) Das eine Werk entstand in den Jahren 1775 bis 94, das andere erschien im Jahre 1842.

2.) Das eine hat einen tiefen und klaren, auf allen Gebieten der Wissenschaft heimischen und vom Schifflein des Lebens stets freundlich geschaukelten Genius zum Verfasser, das andere einen im revolutionären Geiste seines Volkes großgezogenen, unter den Gefahren des Meeres gestählten, in Amerika, dem Lande der Freiheit und des Sclaventhums, sowie in Paris, dem Mittelpuncte der ausgelaßensten Üppigkeit und des nacktesten Elends erwachsenen, und durch dies alles aufs Bizarre hingetriebenen Geistes.

3.) Das eine Werk stammt aus einer Zeitperiode, welche man als die ästhetische mit Recht bezeichnet hat, das andere aus einer Periode, welche man die politische, wenn nicht gar die communistisch revolutionaire nennen darf.

[…] In diese [erstere] Periode fällt Wilhelm Meister. Seine Jugendgeschichte ist die des Göthe selbst, […] Der Verfasser ist Aristokrat im besten Sinn des Wortes. Die höhere Bildung, die reicheren Genüße, die freiere Lebensentfaltung des Adels läßt er in völlig partheiloser Würdigung gelten; […] Die Ahnung des nahen Ausbruchs revolutionairer Stürme und Umwälzungen macht sich wohl kenntlich in dem geheimen Bunde, den eine Genoßenschaft junger Männer gestiftet hat, aber das Werk selbst athmet keinen leisen Hauch revolutionairer Gesinnung, ja es achtet sie nicht einmal noch des Hasses würdig. Überall Achtung vor dem Gesetze, vor dem Rechte, vor dem Besitzstande, aber die ganze Wärme der Begeisterung gehört dem poetischen Elemente. […]

Wie ganz anders unser Eugen Sue! Er ist Revolutionair und Communist durch und durch. […] Die Sorge um den Besitz, den Gewinn, den Genuß ist zur allgemeinen und vorherrschenden geworden. Die Bevorrechtung der höhern Staende hat man, wie das Recht des Reichthums und des Besitzes in Frage gestellt, und hat mit frevler Hand nach dem Schimmer der Krone gegriffen und den purpurnen Hermlin Mantel betastet. Ein allgemeines, von der maßlosen Genußsucht gewecktes Mißbehagen über die vorhandenen Zustaende ist rege geworden, und gefährlicher als irgend wann eine revolutionaire Maße [Masse], drohen in die Gegenwart zwey Dämonen herein. Der Pauperismus und der Communismus. Mit behaglicher Lust schildert Sue das Laster und Verbrechen in seinen reichen Nuancirungen, aber überall läßt er durchschimmern, daß daran eigentlich die Mangelhaftigkeit der Staatseinrichtungen und Gesetze schuld ist, und ist ein warmer Anwalt der Verbrecher. […] nur darauf sey hingewiesen, wie Wilhelm Meisters Lehrjahre, […] noch ihre volle Geltung behaupten, die Pariser Geheimniße dagegen schwerlich mehr ansprechen dürften, wenn andere Tendenzen, andere Grundsätze an die Stelle der gegenwärtigen getreten sind.

[…] Göthes Meisterschaft in Darstellung der Natur, des Lebens und der Sitten, sowie die Vollendung seiner Sprache ist anerkannt. Eugen Sue stehet ihm wenigstens in der Schilderung würdig zur Seite, seine Sprache ist vollendet, wie die Göthische, und er versteht, mit wunderbarer Gewalt die Gemüther zu fesseln und hinzureißen. Aber es bestehet zwischen beiden gleichwohl ein unermeßlicher Unterschied, welchen wir abermals nicht in den Männern, sondern in der Zeit, der sie angehören, suchen wollen. Damals, als die Poesie in Deutschland in ihrer schönsten Jugendblüthe stand wurden poetische Werke geschaffen, jetzt werden sie meist nur gemacht. Vom innern Genius getrieben empfingen ein Schiller und Goethe [sic] ihre poetischen Conceptionen, das Höchste und Reinste was sie vermochten, suchten sie zu erzeugen, nach dem Geschmacke des Publikums wurde nicht gefragt, man dachte nur darauf, das lesende Publikum zu solcher Höhe hinaufzuheben; auf die Vorschriften und Berechnungen eines Verlegers wurde nicht gehört, die Muse war eine solche Geliebte, der man alles opferte, und die man in einer Andacht anbetete. So entstanden jene klaren, jene streng abgeschlossenen, jene in Geist und Form vollendeten Werke, die keiner lesen kann, ohne in seinem eigenen Innern sich gefördert und gehoben zu fühlen. […] Hier hat die Muse diktirt, und die Begeisterung hat geschrieben, und weise Berechnung hat gewogen. […]

Wahrheit, Einfachheit und Größe findet nur noch in zwei Gebieten ein Asyl, in der Plastik und in der Baukunst. In allen andern Gebieten ist das Geschlecht übersättigt; die Nerven sind überspannt, überreizt und erschlafft, Natur und Wahrheit sind verlassen, am Exzentrischen, am Ungeheuern, am Verzerrten — am schreienden Mißlaut des grellsten Gegensatzes findet man Geschmack und sucht man Sättigung; an solchen Vorzügen mißt der Verleger den möglichen Gewinn; auf die Hoffnung des möglichen Gewinnes baut sich der Vertrag mit dem dichtenden Schriftsteller meist schon im Voraus; ehe noch das poetische Werk concipirt, und zu seiner Ausführung die Feder geschnitten ist, und die Begeisterung der Muse ist nicht selten ein klingendes Handelsgeschäft, vom Bücher-Verkäufer eingeleitet. […] Was ist die neueste Musik mit ihrem Ueberreichtum an Instrumentirung, mit ihrem tobenden Accordengebrause, mit ihren flüsternden Flötenstimmen dicht neben dem donnerndsten Sturme, mit ihren Gebeten und Kirchenmelodien neben dem wilden Aufruhrgeschrei und mit ihren einschlagenden Blitzen und Donnern mitten in die harmloseste Ergießung reicher Empfindung? Was ist aus dem Drama geworden, wenn, wie z. B. in Müllers Schuld die Unnatur auf dem Thron sitzt, wenn die Pein selber, daß ich so sage, mit zerschmetterten Knochen auf das Rad geflochten wird, und der Henker keinen Gnadenstoß für sein Opfer hat, sondern die Pein von der eigenen Qual langsam hinsterben muß! Was soll ich von der Oper sagen, die, wie es scheint, gar nicht mehr existiren kann, ohne die Unterstützung eines Ballets, ohne den Spektakel großer und glänzender Festanzüge, Turniere und Schlachten, ohne Phantasmagorien, Geistererscheinung und Zauberspuck [sic], ohne Ueberladung an Scenerie und Dekoration, also daß der arme Theaterdirector einer Provincialbühne nicht weniger, als ich will nicht sagen den Gewinn von einem ganzen Jahrzehnt seines Wirkens (denn der belaeuft sich ja ohnehin gar vielfach […] auf weniger als Null […]) nichts weniger als die volle ungeschmälerte Einnahme eines ganzen Jahres aufbieten müßte, wollte er eine einzige dieser Opern vollkommen würdig ausgestattet vor sein Publikum führen. […] Dem Romane ist’s nicht besser gegangen, das Ungewöhnliche und Außerordentliche, das Grauenhafte und Entsetzliche, das Unnatürliche und Verzerrte, das Ueberladene und Pomphafte ist beinahe zur Lebensbedingniß geworden, und unsere größten Romandichter haben sich von diesem Vorwurfe wenigstens nicht ganz freigehalten. Wir finden es — ich sage theilweise — selbst bei einem Walter Scott, einem Cooper […]. Hier ist nun Eugen Sue recht eigentlich das Kind seiner Zeit, der Flügelmann seiner Cohorte; und meine beim Jubelfeste des Pegnesischen Blumenordens über seine Geheimnisse vorgetragene Kritik ist nur halb verstanden worden, wenn man diesen Vorwurf überhörte, und nur den gleichfalls gemachten Vorwurf unsittlicher Tendenzen auffaßte. […]

Doch gerade die unsittlichen Tendenzen sind es, über welche wir noch bei der Vergleichung unserer beiden Werke sprechen müßen. Ich darf diesen Punkt um so weniger übergehen, als es den Anschein hat, als wenn gerade in dieser Beziehung die Pariser Geheimnisse höher ständen, als Wilhelm Meister. Die kritische Philosophie hatte allen Dogmatismus bekämpft, den religiösen, wie den wißenschaftlichen, daher wir sonst niemals mehr als in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die kirchlichen Bande gelockert finden. Es war zunächst das Streben, von Pfaffenthum und pfäffischer Herrschaft sich los zu machen, wie man aber gern mit dem Bade das Kind ausgießt, so entfernte man sich nicht von pfäffischer Dienstbarkeit allein, sondern auch von strenger Sittlichkeit, von kirchlichem Leben, ja sogar von der Religion selbst. An die Stelle des Glaubens trat der Pantheismus und an die Stelle der Religion die Verehrung griechischen Geistes und griechischer Schönheit. Viele der Schillerschen Gedichte zeugen davon; als eine der Koryphäen kann Hölderlin gelten. Daß damit das Evangelium des Epikuräismus und die Emanzipation der Liebe von den feßelnden Banden der Ehe zusammenhing, versteht sich von selber. Was eine der neuesten Dichterschulen anstrebte und weßen sie sich, als eines großen Fundes rühmte, das war damals bereits zur Genüge gegeben. […] Nicht als ob unser Geschlecht sittlicher lebte, die Genußsucht und ungezügelte Weltlust hat zugenommen, und ist noch tiefer in die Maße des Volkes eingedrungen, und dieselben Sünden, welche damals frech und öffentlich auftraten, werden im Stillen fortbegangen. Aber die Sittlichkeit wird höher geachtet, vor der Kirche und den kirchlichen Formen hat man wieder eine heilige Scheu (ja selbst das Pfaffenthum kann sich wieder breit machen). Dieser epikuräische Libertinismus, wie er in den göthischen Werken auftritt, kann selbst in der Poesie sich nicht mehr Geltung verschaffen. Goethes römische Elegien könnten in unseren Tagen so wenig, wie Schillers Götter Griechenlands geschrieben werden. […]

Dagegen können nun die Vertheidiger der Pariser Geheimnisse auftreten, und können alle die schönen Reden und Thaten eines Rudolph, eines Abbé Laport, […] können die zum Theil großartigen und sorgfältig durchgeführten Charakterzüge der obengenannten Personen […] die zahlreichen Deklamationen des Verfassers selbst über Sittlichkeit, Menschenliebe, Erbarmen, über Wohlthätigkeitsanstalten und wohlthätige Vereine, über Gesetze und Strafen, über Arbeits und Zuchthäuser und über die Todesstrafe für sich anführen und geltend machen. Allein wir antworten darauf, es ist eine schlechte Keuschheitspredigt, die Wollust mit allen ihren Reizen auf einer türkischen Ottomane liegend, hinzumalen, und dann, sey es mit gothischen Lettern, sey es mit goldener Frakturschrift darüber zu schreiben: Laß dich nicht gelüsten; eine schlechte Predigt für Recht und Gerechtigkeit, wenn man so unverhohlen für die Verbrechen des Pauperismus und für die Rechte des Communismus das Wort redet; eine schlechte Predigt für Menschenliebe und Wohlwollen, wenn man den tiefsten Auskericht aller Schlechtigkeit und Bosheit in eckler Uebertreibung vor Augen führt; eine schlechte Empfehlung für Religion und Sittlichkeit, wo man keine anderen und besseren Früchte sie tragen sieht, als in diesen Geheimnissen; […] es ist Verbrechen gegen Poesie, Wahrheit und Sittlichkeit selbst, wenn wenn nun in diesen Geheimnissen Tugend und Seelenadel nur als [getilgt: Folie] gebraucht wird, […] als scharfe Lichter, die nur zur Hebung der Schatten angebracht sind. […]

Die Deutschen Litr. Blätter, welche anfangs unbedingt für dieses Werk in die Lobposaune gestoßen haben, haben den Ton bedeutend umgestimmt, und namentlich hat das Stuttgarter Litter. Blatt zugestanden, daß wie man auch anfangs von den blendenden Vorzügen dieses Werkes hingerissen werde, man dennoch bei Beendigung desselben eine geistige Leere, eine sittliche Ermattung und Abspannung in sich fühle […]

Der Himmel gebe uns bald einen Cervantes de Saavedra, welcher durch einen Don Quixote anderer Art dem schlechten Geiste unserer Romanenwelt und Roman-Mode ein Ende macht.

Der Nachwelt will dieser Stoßseufzer wie eine Vorausschau auf Gottfried Keller erscheinen. Dabei ist die Rezension des Dr. Lösch selbst nicht frei vom Grellen und dem zu fieberhafter Rhetorik gesteigerten Ausdruckswillen des ausgehenden Biedermeier. Der Heuchelei im Angesicht der Zensur kann man sie aber nicht beschuldigen. Er schätzt die Verhältnisse in Gesellschaft, Kirche, Schriftstellerei und Theater kenntnisreich ein und nennt die Dinge beim Namen. Das war schon einmal ein Vorzug der Darstellung im Schoße eines Vereins und im Hinterzimmer eines Lokals.

Vermischte Kleinmeistereien

Etwa einen Monat später schickt Heinrich Bucher, erst kürzlich in den Orden aufgenommener Rechtspraktikant in Nürnberg, einige seiner Gedichte. Sie befriedigen die Freude des Zeitalters an genauer Beobachtung sowie aufgesetzter moralischer Nutzanwendung und sind außerdem Belege für tiefgefühlte Verbundenheit mit kleinräumig gedachter Heimat, gewürzt mit Mittelalter-Schwärmerei:

Streitberg und Neideck.

Abend wars, beim Untergang der Sonne,

Als ich einstens jenen Fels erstiegen,

Den noch heute krönen Streitbergs Mauern.

Welch ein Anblick bot sich meinen Augen!

Weithin lag das Thal in goldnem Lichte,

Wie verkläret von den letzten Strahlen,

Die die Sonne auf die Erde sandte. —

Einem goldnen Streifen glich die Wiesent,

Wie sie ihre Wellen durch die Felder

Weithin trug, bis wo sie endlich

In der Ferne Bläue sich verloren. —

Hinter meiner Heimath fernen Bergen

Sank die Sonne in ihr goldnes Lager,

durch die halbzerfallnen Fensterbogen

Fiel des Abends volles Licht verstärket,

Und warf lange Schatten in das Thal hin. —

Drüben steht der Thurm am Felsenabhang,

Niemand mehr schaut dort ins Thal herunter.

Heulend pfeift der Wind durch öde Mauern.

Und so nahte sich die Abendstunde,

Wo die Dämmrung und das Zwielicht spielet,

Wo die Schatten sich in Nebel lösen,

Mannigfaltig sich dem Blick gestalten.

Und ich saß im hohen Fensterbogen,

Träumte von vergangnen Herrlichkeiten,

Sah im Geiste sich aufs Neue bauen

Der zerstörten alten Neideck Mauern;

Hellerleuchtet glänzten viele Fenster,

In den Säälen tönten frohe Klänge,

Und es saßen beim Bankett die Ritter,

Und so manches edle Fräulein drehte

dort im Tanz sich mit dem Edelknappen. —

Einsam kommt im Thal dahergegangen

Ein verlassner Mensch mit seinem Schmerze,

Blickt hinauf zum hohen hellen Saale,

Und geht schweigend seines dunklen Pfades.

Da erhebt der kalte frostge Nachtwind

Seine Flügel, und verwehet schnelle

All die Nebelbilder von den Blicken;

Von dem Mond beleuchtet stehen öde

Auf dem kahlen Fels der Neideck Mauern,

Laut verkündend unsrer ird’schen Größe

Und der eitlen Pracht Vergänglichkeit.

Und noch eines, das sich auf dem Internetauftritt des Tourismusbüros von Gößweinstein nicht übel ausnehmen würde:

Gößweinstein.

Es weht in der Bäume Blättern

Des Morgens belebender Wind,

Es murmelt und plätschert die Wiesent,

Der Felsen muthwilliges Kind.

Bald scheint sie so freundlich zu lächeln,

Die stille durchsichtige Fluth,

Bald brauset und rauscht sie gewaltig

Einher in wild schäumender Wuth.

Da klinget es weithin im Thale,

Was ist denn das für ein Gesang?

Von Felsen zu Felsen [mit Bleistift eingefügt: sich] träget

Das Echo den doppelten Klang.

Es singet die Schaar der Pilger

Ein heiliges frommes Lied,

Den müden Wandrer erquickt es,

Der gläubig zum Wallfahrtsort zieht.

Und hoch in der Höhe dort zeigt sich

Der Wandrung ersehnetes Ziel,

Des Menschen Sinne begeistert

Der heiligen Nähe Gefühl.

Die Müdigkeit hat er vergessen,

Und eilet den Berg[steig] hinan,

Bis er vor der heiligen Kirche

In rastlosem Eifer kommt an.

Voll Ehrfurcht betritt er die Hallen,

Den sonnenerleuchteten Chor.

Wo die heilige Jungfrau schenket [leihet]

Den Gläubigen gnädiges Ohr.

Beseelt von Vertrauen erschließt er

Derr Jungfrau Maria sein Herz,

Und bittet die Gnadenreiche [erfüllte]

Um Heilung von nagendem Schmerz.

Und wenn sie ihn gnädig erhöret,

Befreit von drückender Qual,

Dann eilet er fröhlich herunter

Und jubelnd durchstreift er das Thal.

Ihn dünket die Wiese jetzt grüner,

Der Fluß jetzt klarer zu seyn,

Die Felsen ragen ihm kühner,

In hellerem Sonnenschein.

Wie man sieht, hat der Verfasser noch ein wenig gefeilt an seinen Versen. Von so unvergeßlicher Dichte wie Ludwig Uhlands „Droben stehet die Kapelle“ sind sie nicht geworden, aber mit dessen historischen Eberhard-im-Bart-Gedichten können sie in der Diktion schon mithalten. Das ist ganz einfach der Zeitstil, aus dem einige besonders geglückte Exemplare den Weg in die Schulbücher gefunden haben; man fragt sich unwillkürlich, ob es nur an dem Mangel eines spezifisch Nürnberger Schulbuches gelegen hat, daß man von Heinrich Bucher gar nichts mehr weiß.

Der Wiener Journalist Johann Nepomuk Vogl ist wahrscheinlich durch einen Besuch Rudolph Christoph von Holzschuhers im Mai 1846 auf den Orden aufmerksam gemacht worden und stellt den Lesern seines Österreichischen Morgenblattes in einem nicht gut recherchierten, eher nett erfundenen Absatz unsere Gesellschaft vor:

„Der Pegnitz’sche Blumenorden in Nürnberg.

Die Bewohner Nürnbergs sind vorzügliche Freunde von Blumen. Bei ihren Kirmessen hängen Blumenkränze vor allen Thüren der Häuser, prangen Blumenstöcke in allen Fenstern, zieren Blumensträuße alle Knopflöcher, ja selbst die Gräber ihrer Friedhöfe werden bei ähnlichen Gelegenheiten mit Blumen geschmückt, und die Leichen mit Blumenkörben zu Grabe geleitet. Es darf daher nicht Wunder nehmen, daß in dieser alten Reichsstadt ein Orden entstand, der sich Blumenorden nennt. […] Dermaliger Präses des Blumenordens, welcher in neuester Zeit einen erfreulichen Aufschwung nimmt, ist Herr Christoph W. C. Freiherr Kreß v. Kressenstein, quiesc. Assessor und Landtags-Deputirter. Eines der geachtetsten Mitglieder dieses literarischen Vereines, Freiherr Holzschuher v. Harlach, Dr. jur. und Rathsconsulent von Nürnberg, befindet sich gegenwärtig auf einer Vergnügungsreise in unseren Mauern.“

Ein halbes Jahr später ist er schon als ordentliches Mitglied aufgenommen (nicht als außerordentliches, wie bei Auswärtigen üblich) und übersendet etliche seiner Werke, etwa „Blumen. Romanzen Lieder und Sprüche von Dr. Johann Nk. Vogl“, eine Broschüre „Der erste Besuch in den Wiener-Katakomben im 19. Jahrhundert. (Eine Jugenderinnerung.)“ und eine Ballade über Prinz Eugen im Metrum des bekannten Volksliedes „Prinz Eugen, der edle Ritter“. Es ist nicht leicht zu sehen, inwiefern die Erzeugnisse eines geachteten Schriftstellers einer Metropole besser sein sollen als die der Nürnberger, etwa die „Blumenparade“ auf S. 12 der erstgenannten Sammlung:

Blumenparade

Mit klingendem Spiel und Fahnen,

Den Stab in seiner Hand,

Der Feldherr kommt gezogen

Der Frühling herein ins Land.

Wie stehen geschaart die Rosen,

Ein prachtvoll duftiges Chor,

Die Liljen heben die Schwerter,

Die Tulpen die Kelche empor.

Die Feldmusik erbrauset,

Durch all’ die schimmernden Reih’n,

Es schlagen die Nachtigallen

Die Lerchen wirbeln darein.

Es läuten die Blumenglocken,

Die grünen Fähnlein weh’n;

Wie strecken die kleinen Hälmchen

Die Hälschen, um ihn zu seh’n.

Das ist ein Schallen und Klingen,

Ein Lärmen allerwärts;

Und freudig praesentiret

Vorm Feldherrn ein jedes Herz.

Der „Witz“ an der Sache ist der Vergleich der Blumen mit einer Armee, welcher dem heutigen Leser reichlich geschmacklos vorkommen möchte, nicht jedoch dem vormärzlichen Bürger. Die volkstümliche Balladenstrophe, deren sich auch Heine bediente, wenn er etwas scheinbar Harmloses auftischte, tut ein übriges, um den gesuchten Vergleich im damaligen Sinne „witzig“ erscheinen zu lassen.

Sehr lesenwert, vor allem für Verehrer von Edgar Allan Poe, ist der Aufsatz über einen Besuch in den Wiener Katakomben. Es handelt sich um eine von Archiv-Studien und persönlichen Beziehungen ermöglichte Schilderung eines Inspektionsganges, der zu Anfang der 1830er Jahre unternommen wurde, nachdem über dreißig Jahre lang niemand in diesen Gewölben gewesen war. Die Einzelheiten der räumlichen Verhältnisse sind berichtmäßig wiedergegeben, zu einer Schilderung allerdings poetisch überhöht durch makabre Phantasien. Die dreistöckigen Gewölbe erstrecken sich teilweise unter dem Stephansdom, teilweise unter anliegenden Häusern und sind baulich von diesem unabhängig, wurden vor allem mit Pesttoten gefüllt, und zwar in überhasteter und pietätloser Weise, sodaß verknotete Leichengebirge die Kammern fast völlig ausfüllen. Im Sinne des späteren Realismus ist der Text ziemlich unausgeglichen, und die falsche Phantastik hätte man herausgestrichen.

Die Prinz-Eugen-Parodie schließlich läuft auf den einzigen Effekt hinaus, daß ein vorlauter Husar vor der Schlacht den unscheinbaren Feldherrn einen „Kleinen Kapuziner“ nennt, dieser aber nach gewonnenem Treffen

Rufet ihn zu sich heraus,

Spricht, und niemals heit’rer schien er:

„Sieh’ ein kleiner Kapuziner

Richt’t zuweilen auch was aus!“

Nun ja, Uhland hielt es mit einigen seiner schwächeren Balladen auch nicht anders.

Vogl erhielt für seine Widmung ein ungewöhnlich aufwendiges Präsent, das so recht zeigt, welche Wertschätzung der Beziehung zu einem einigermaßen bekannten Schriftsteller zuerkannt wurde: „[…] Nach Beschluß der Vorstände des Blumenordens erhält Hr. Dr. Joh. Nepomuk Vogl in Wien, als Gegengabe für sein neuestes Werk: „Blumen“ einen gemalten Blumenkranz mit der Widmung, und ein Sonett in einem gemalten Lorbeerkranz in einem Umschlag von braunem Sammt, mit versilberter Verzierung. Berechnung der Kosten: […] 29.30. […Kress vermerkt später:] 1852 d. 8. Nov. wurde mir die Mehrausgabe aus der OrdensCassa mit 9 f.— […erstattet].“

In Schachtel 55 a des Pegnesenarchives findet sich sonst noch ein kurioses Faltblättchen zu vier Seiten, das um den Rand der ersten Seite mit einem klöppelwerkähnlichen Muster geprägt ist; darauf ein ungeheuer gut gemeintes, formal unbedarftes Gedichtchen, das zum Glück nicht von einem Pegnesen stammt. Es ist aber einem Pegnesen gewidmet, von dem man sonst nichts hat als ein ungeheuer schönes Porträt. Auch er war Jurist, sogar Richter, und die untertänige Wertschätzung seiner Tätigkeit sticht bezeichnend ab von dem, was kurze Zeit später über die Rechtspflege gedichtet wurde:

Nachruf an den von Dinkelsbühl nach Ansbach versezten Landrichter, Herrn Freiherrn v. Buirette.

Hier geht dessen Amt zu Ende,

Der so vielen Gutes that,

Der die richterlichen Hände

Niemals noch beflecket hat;

Der — der Aller Recht beschüzte,

Der auf Frevelthaten blizte,

Liebreich seine Hülfe bot

Dem Bedrängten in der Noth.

Du parteilos, wie die Sonne

Senkt auf Jeden ihren Strahl,

Warst Buirette uns’re Wonne,

Still, ein Veilchen in dem Thal —

Recht und Ordnung zu erhöhen,

Zu verbreiten Wohlergehen,

War Dein Streben Tag und Nacht,

Darum sei Dir Dank gebracht.

Ja Du fröntest nie den Lüsten

Die an And’ren Du bestraft;

Die Versammlung frommer Christen

War Dir heilig. — Musterhaft

Ließ’st Du stets von Deinen Höhen

Ein so schönes Beispiel sehen;

Zeigtest, daß nie Richterpflicht

Der des Christen widerspricht.

[…]

Dinkelsbühl, am 13. Januar 1846

J. Klee, k. Aufschlagsnehmer, in seinem Namen und dem speziellen Wunsche Vieler entsprechend.

Ein Pfarrer als Literaturforscher

Die Barockliteratur war aus dem Gesichtskreis so gut wie verschwunden, und so überrascht es, daß ohne besondere Veranlassung ein Pegnese namens Johann Georg Friedrich Neumann, Pfarrvikar, schon ab 1846 mehrere Vorträge im Blumenorden hielt, in denen er auf der Grundlage weniger Forschungen anderer, aber auch aufgrund eigener Lektüre von Vorworten in Originalwerken und zeitgenössischen Nachrufen auf zwei Dichter jener Epoche, den vergessenen Dichtern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen versuchte. Daß er nicht des unvoreingenommenen Interesses seiner Hörer sicher sein konnte, zeigen später abgegebene, abschätzige Bemerkungen selbst über solche Dichter, die Ordensmitglieder gewesen waren. Freilich wäre es zuviel verlangt, wollte man von Neumann erwarten, daß er die spezifischen Bedingungen, unter welchen jene alten Texte entstanden waren, so authentisch nachvollzogen hätte wie heutzutage die Originaltonmusiker mit zurückgebauten Instrumenten ihren Telemann oder Johann Friedrich Fasch aufführen; er lobt nur, was er als fruchtbare Vorstufe der Dichtung seiner eigenen Zeit sehen kann. Doch die eingehenden Informationen, die er ansonsten gibt (und die hier nicht in gebührender Ausführlichkeit wiedergegeben werden können), bilden eine Brücke des Verständnisses, die wohl von späteren Ordensmitgliedern beschritten werden konnte, zumal Neumann sehr alt wurde und immer Verbindung zum Orden hielt, auch als er Pfarrer in Schwabach geworden war.

Der Zugang zu Johann Christian Günther war wegen der bekannten Bemerkung Goethes in „Dichtung und Wahrheit“, „so verrann ihm sein Leben wie sein Dichten“, nicht gar so verschüttet, und daher verfiel Neumann zuerst auf ihn: „Johann Christian Günther’s Leben und Gedichte. Vortrag im Pegn. Blumen-Orden von Gg Neumann. Den 3 März 1846“. Es heißt in der Einführung: „[…] Hofmann von Fallersleben hat 1832 eine besondere Abhandlung über ihn geschrieben, auch Prutz und Laube haben in ihren literaturgeschichtlichen Werken seiner mit großer Anerkennung gedacht. Ein gewisser Robert Bürkner hat sogar sein Leben u. d. T. Chr. Günther, Scenen aus einem Dichterleben, hggb. 1842 zu einem Roman gebildet.

Was die neuere deutsche Poesie so gehoben und so beifallswürdig gemacht hat, daß sie das trockene, leere Daseyn mit idealem Glanze verherrlicht, der aus dem tiefen Gemüthe des Dichters seine Lichter und Farben entlehnt, daß sie überhaupt die Zustände der Seele überhaupt zum Gegenstande der poetischen Darstellung macht: das kommt in dem genannten Dichter fast zuerst zum Vorschein. […]

Meine Worte können nur dazu dienen, das Göthische Urtheil zu bestätigen und zu erläutern. […]“

Mit einem Lob der dichterischen Schöpfung aus dem „tiefen Gemüthe“ tat er sich bei Canitz schon schwerer, und es muß einen äußeren Umstand gegeben haben, vielleicht die Auffindung einer alten Originalausgabe, daß sich Neumann mit ihm befaßte. „Derjenige Dichter, welchen ich heute diesem hochverehrlichen Kreise vorzuführen gedenke, bot sich mir als ein Gegenstück zu dem früher besprochenen Dichter Günther dar […] Canitz [ist] der nach Aussen in Geschäften des Staats und der Diplomatie wirkende, ernste und besonnene Mann, der von der Unbehaglichkeit solcher Stellung mit seiner Muse sich erheitert und tröstet, im Pelzschlafrock und mit der langen Pfeife sie als Hausfreundin willkommen heißt und mit behaglicher Ruhe seine verständigen Verse niederschreibt. […]

Die Gedichte des Herrn von Canitz erschienen erst nach seinem Todt, und zwar ohne s. Namen u. d. T.: Nebenstunden unterschiedlicher Gedichte. 6 ½ Bog. Berl. 1700. Die schnellen Auflagen bewiesen, daß sie Beifall fanden. Erst die neunte Auflage trug den Namen des Verfassers […] Die letzten zwei Auflagen erschienen 1727 und 1734. Sie wurden von dem als Dichter und Kritiker zu seiner Zeit sehr geschätzten k. Hof- und Ceremonien-Rath Joh. Ulrich König herausgegeben […] Der Herausgeber rühmt von dem Dichter, daß seine Gedichte wegen ihres sittsamen Ausdrucks und erbaulichen Inhalts, der Jugend und sonderlich dem Frauenzimmer als ein nöthiges Stück in ihrem Bücher-Vorrath angepriesen werden.“ Das würde sie jedenfalls auch der biedermeierlichen Mentalität empfehlen. Es folgt eine aus der biographischen Beilage der Ausgabe geschöpfte Lebensbeschreibung mit Hinweisen auf Gedichte, die der Vortragende offenbar aus dem vorliegenden Exemplar vorlas.

Neumann arbeitet sich in Sprüngen durch die Abfolge der Literaturepochen und lenkt sein Augenmerk als nächstes auf Hölty, der bestimmt zu seiner Zeit noch von vielen gekannt und gelesen wurde. Am 5. März 1849 läßt er die Ordensversammlung an seiner eingehenderen Betrachtung teilhaben. Zu einem ersten Urteil gelangt nach vielen biographischen Einzelheiten der Vortragende auf S. 3:

[…] Was für ein herrlicher Kreis von Freunden war es, dem Hölty angehörte! Es war der Göttinger Dichterbund, ein Bund dessen Lorbeeren im Glanz des goldenen Zeitalters der deutschen Poesie unsterblich grünen. Da war Bürger und Miller, letzterer der in vielem fast mädchenhafte Seelenverwandte Höltys der ihm nach seinem Todt in der kleinen Schrift: Hölty’s Charakter, August 1776. 8° ein schönes Denkmal setzte. Weiter erschienen Voß, Boie, [unleserl.] Leisewitz, Cramer u. d. Grafen Stolberg. […]

Hölty hat außer seinen Gedichten auch noch Übersetzungen aus dem Englischen (namentl. der Werke des Grafen Shaftesbury) hinterlassen, die, so gediegen sie gearbeitet waren, doch bald vergessen wurden. Aber seine zuerst in Musenalmanachen zerstreut erschienenen, erst durch Voß mit Hülfe der Grafen Stolberg 1783 vollständig gesammelten Gedichte begründeten seinen dauernden Ruhm. […] Die Travestien, zum Theil Nachahmungen des damals herrschenden Bardengebrülls, in welchen Hölty’s trockener und drollichter Witz leuchtete, hat Voß leider weggelassen.

In den Balladen, meist der früheren Periode des Dichters angehörend, ist das poetische Element oft zu einer lyrisch-breiten Schilderung übergegangen, der Ton oft von einer gewissen Ironie nicht frei. […]

Die Idyllen […] sind einfach und rührend […]

In den Oden und Liedern hat der Dichter die Höhe seines Parnassus erstiegen. […] Er war der Sänger des Mais wie keiner vor ihm und nach ihm. Unter s. Gedichten finden sich 8 Lieder an den Mai […] Die Bestrebungen des Dichters sind daher weder ehrgeizig, noch hochtrabend; er ist der zufriedene Wanderer auf stillem Pfad.

[…] Die antiken Metren, die Lieblingsformen der Göttinger Dichter im Gegensatz zu dem französischen Geschmack Wielands, gelangen Hölty so gut wie Klopstock und Voß, ja seine Verse sind oft fließender u. wohllautender, den Hexameter hat er mit Glück und schönem Bau gehandhabt, und es ist ihm unter allen neueren Dichtern, welche die antiken Versmaaße längst als eine lästige Fessel abgeworfen haben, nur Platen an die Seite zu stellen. […]

Es scheint Neumanns Anliegen gewesen zu sein, verkannte, vergessene und vom Vergessen bedrohte Autoren vorzustellen, vielleicht auch, um sich selber im Kreis so mancher gebildeter Leute ein wenig zu profilieren. Als nächstes nahm er sich einer Dichterin an, deren Name kaum noch Spezialisten geläufig sein dürfte, wenn sie nicht schon wieder aus feministischem Gesichtspunkt ausgegraben worden ist: „Maria Therese von Artner’s Leben und Gedichte. Vortrag im Pegnes. Blumenorden von Gg. Neumann den 4. März 1850.“

„[…] Entschiedene Naturgabe, glühende Fantasie, Lesen vorbildlicher Werke, warmes Gefühl für Freundschaft — das sind die Grundzüge unserer Dichterin, die Elemente ihres poetischen Lebens; […] so werden wir zugeben, daß die Dichterin einen liebenswürdigen Charakter haben mußte und daß ihre Leistungen nicht ohne Werth seyn können. [… Inhaltliche Wiedergabe: Sie war geboren am 19. April 1772 im Comitat Neutra in Ungarn als Tochter eines Dragoner-Rittmeisters, später Übersiedlung nach Oedenburg. Umgang mit Doris von Conrad, Mariane von Tiell verh. von Meißenthal, die auch später eine Schriftstellerin wurde. Krankheit und Todesfälle in der Familie, Lektüre von Klopstocks Messias, der Theoretiker Batteux, Boileau, Sulzer, Eschenburg; dann Milton, Tasso, Voltaire.] Der unglückliche letzte Abkömmling des schwäbischen Kaiserhauses der Hohenstaufen, Conradin von Schwaben, sollte der Gegenstand werden. [Sie verfolgte ihren Epenplan bis zum 14. Gesang, gab dann auf.] Da sie nämlich nach dem Willen ihrer guten, ganz für Haus und Familie lebenden Mutter die weiblichen Beschäftigungen nicht versäumen durfte, auch ihre jüngeren Schwestern, drei an der Zahl […] ihr zum ersten Unterrichte übergeben waren, […] so mußte sie für ihre große poetische Arbeit die Nacht zu Hülfe nehmen [1796 starb die Mutter, und sie mußte den Haushalt allein machen.] Bei allem Sinn für das Glück der Liebe und Ehe blieb sie unvermählt und schlug mehrmals die Hand würdiger Männer aus [Gab einem nach Jena abreisenden Studenten eine Sammlung ihrer und v. Tiells Gedichte mit, sie wurden 1800 in Jena gedruckt „Feldblumen auf Ungarns Fluren“. Bekanntschaft mit Jacobi und Pfeffel. Schrieb ein Gedicht über die Schlacht bei Aspern, das 1812 erscheinen sollte.] Die k.k. Hofzensur beurtheilte es günstig; weniger die Polizeihofstelle. Diese übergab das Manuscript dem Staatsminister Grafen Metternich. Das Resultat war, daß der Dichterin die öffentliche Herausgabe ihres Werkes nicht gestattet wurde. Gründe waren nicht angegeben.“ Sie übergab das Manuskript der Gemahlin des Helden von Aspern, Erzherzogin Henriette. Verlor 1811 als Folge des kaiserlichen Finanzpatents die Hälfte ihres Vermögens. Lernte 1814 „die erste Schriftstellerin ihres Vaterlandes“, Caroline Pichler, kennen. 1816 ein Trauerspiel „Die That“ als erster Teil von Müllners „Schuld“. Sie wurde bekannter, nahm auch mit anderen Literaten Kontakt auf, starb aber schon 1829. Was hätte aus ihr werden können, wenn sie keine Frau gewesen wäre — scheint Neumann nahezulegen! Und damit stimmt er in eine Tendenz der „jungdeutschen“ Schriftsteller ein, welche die Frauenemanzipation befürworteten.

Wesentlich konventioneller ist die Themenwahl der etwa gleichzeitigen literaturhistorischen Vorträge des Dr. Lösch: „Ueber Schillers Marie Stuart und Elisabeth. Ein Vortrag im Blumenorden gehalten den 11. Januar 1848. und im litterar. Verein den 7. Januar 1848“ — und: „Ueber den sittlich schönen Charakter der Götheschen Iphigenia.“

Politische Lyrik

Man mußte nicht bis zum 24. Februar oder gar bis März 1848 warten, um festzustellen, daß der Wind sich drehte. Auch im Blumenorden und im Literarischen Verein wurde eine — wenn auch noch ziemlich diffuse — Aufbruchsstimmung vernehmbar:

Jahresfeyer des literarischen Vereins. Am 19. October 1847.

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus;

Post jucundam juventutem

Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

Also singt der Studio

Bei Betracht des Lebens;

Anders schaut das Leben man

In den spätern Jahren an,

Freut sich ernsten Strebens.

Lacht auch heute mir und dir

Noch das Leben heiter —

Haltet Wacht, steht fest bemannt,

Es bedarf das Vaterland

Viele rüst’ge Streiter.

Altes gutes Recht, es wird

Wieder Jedem werden.

Offner Sinn und freies Wort

Werden nimmer fort und fort

Jemand mehr gefährden.

Ehret, die mit edlem Sinn

Uns dies Kleinod schützen.

Was im Lauf der Zeit verscholl,

Und verloren schien, es soll

Unser Volk besitzen.

Morgenröthe, du bist nah, —

Bess’rer Zeiten Schimmer! —

Strahlend durch die Wolken bricht

Schöner Zukunft reines Licht;

Licht! entschwinde nimmer!

Gaudeamus igitur,

Liberati sumus. —

Doch erst, wenn wir Mann für Mann

thaten, was ein Jeder kann,

Habeat nos humus.

Julius Merz.

Die Irrhainfeste boten traditionellerweise Anlaß zu aktuellen Bezügen in den jeweils neu verfaßten Irrhainliedern. So läßt sich Dr. Johann Georg Plochmann, auswärtiges Mitglied, Pfarrer in Windsheim, schon im Sommer 1847 ungescheut vernehmen:

Herbei zum Lied, geliebte Ordensbrüder!

Die sangesfroh jetzt dieser Hain umschließt!

Hier singt sich’s gut, hier tönen heit’re Lieder,

Wo Abendkühle durch die Wölbung fließt.

Hier in den laubumkränzten Eichenhallen,

Die schon der Väter Ordensfeste sah’n,

Soll heute unser Bundeslied erschallen,

Hier stimmt den Sang aus voller Seele an.

Sie sind vorbei die dunklen Trauertage,

Wo auch auf uns der Druck der Zeiten lag.

Verstummt ist bald so manche bitt’re Klage,

Die selbst den Muth des kräft’gen Mannes brach.

Seht, reicher Segen prangt auf den Gefilden,

Schon wird das Feld zur nahen Erndte weiß

Und gibt uns Brod und Wein’s genug, mit milden

Und vollen Händen lohnt’s des Landmanns Schweiß.

Und auch im Reich der Geister fängt’s zu tagen,

Sich immer mächtiger zu regen an.

Nein, nimmer darf die Finsterniß es wagen

Den Lauf zu hemmen auf des Fortschritts Bahn.

Uns gilt der Mann nicht nach des Titels Bürde

Und nicht bestimmt das Gold mehr seinen Werth,

Wir zollen Achtung nur der innern Würde,

Der Biedermann nur wird von uns geehrt.

[drei weitere Strophen]

Ein „Lebehoch“ Euch theuern Brüdern allen,

Die Ihr auch fern’ dem Orden angehört,

In Eurem Ohr’ mög’ unser Jubel schallen,

Auf Euer Wohl sei dieses Glas geleert!

O mög’ die Muse alle Herzen einen,

Nicht nur des Ordens von der Pegnitz Strand.

Was wir mit diesem letzten Becher meinen —

Es ist das große, deutsche Vaterland!

Dr. Plochmann

Ein Jahr später: Man hat das Irrhainlied drucken lassen, aber der Verfassername steht (vorsichthalber?) nicht auf dem Blatt. Da es aber in Archivschachtel 68 g eingeordnet wurde, dürfte Neumann der Verfasser sein:

Im Irrhain zu singen. 1848. (Sebald’s Druck)

Was ist des Dichters Vaterland?

Ist es des Südens Zauberland,

Wo an der Säule morschem Knauf

Lorbeer und Myrthe steigt hinauf?

O nein, nein, nein!

Sein Vaterland muß größer seyn.

Was ist des Dichters Vaterland?

Ist es der Wüste heißer Sand,

Wo in der Quelle schatt’ger Huth

Der Zug der Karawane ruht?

O nein, nein, nein!

Sein Vaterland muß größer seyn.

Was ist des Dichters Vaterland?

ist es des Stromes Silberband,

Wo in die Welle klar und rein

Der Burgen Trümmer schau’n hinein?

O nein, nein, nein!

Sein Vaterland muß größer seyn.

Was ist des Dichters Vaterland?

Ist es des Baches Wiesenrand,

Der durch Gebüsche hüpfend rauscht,

dem Lied der Nachtigallen rauscht?

O nein, nein, nein!

Sein Vaterland muß größer seyn.

Nur wo sich Herz zum Herzen fand,

Wo treu dem Blicke folgt die Hand,

Wo im empfänglichen Gemüth

Für Schmerz, für Lust Empfindung glüht;

Das soll es seyn,

Dort zieht der Dichtung Weihe ein.

Wo des Gedankens frische Kraft

Das Bild, die Form stets neu erschafft,

Wo deines Lied’s melod’scher Schall

Im Hörer weckt den Wiederhall;

Das soll es seyn;

Da lade Gleichgesinnte ein.

Da schlingt der Freude heitres Band

Um Seelen sich, die schnell verwandt,

Da schwebt auf dem empörten Meer

Des Lebens stiller Friede her;

Das soll es seyn;

Ein solches Reich ist Dichter dein.

So bleibt’s der Blumenorden auch,

Der uns hier rief nach altem Brauch,

Der vor dem Drang der ernsten Zeit

Der Muse Schutz und Zuflucht leiht;

Er soll es seyn;

In ihm soll Lust und Lied gedeih’n.

Eine in formaler Hinsicht sehr genaue Parodie des Liedes „Was ist des Deutschen Vaterland?“, das Ernst Moritz Arndt nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1814 geschrieben hatte. Im Unterschied zu diesem ist freilich von einem deutschen, gar republikanisch verfaßten Nationalstaat nicht die Rede, sondern vom jenseitigen Reich der Poeten. Ist dies schon enttäuschend oder Ausdruck einer politischen Enttäuschung, so ist ein weiteres Lied zu dieser Veranstaltung, verfaßt vom alten Ordensschriftführer Nikolaus Adam Heiden, eine Absage an alle Politik, sogar an die Öffentlichkeit. Eine Strophe daraus möge zum Erweis genügen:

[…]

Fern blieb uns Staats- und Wetterdeutung,

Uns trübte keinen Augenblick

Streit über Kirch’ und Politik,

Und über das Geschwätz der Zeitung.

In unsrer kleinen Republik

Stört keine Zwietracht unser Glück.

Vollends reaktionär und von der Angst des Bürgers vor Plünderung und anderer Infragestellung seines Besitzes getrieben, präsentiert sich:

Stadtwehr-Lied. Nürnberg’s Stadtwehrmännern geweiht von J. Priem. Nürnberg, 1848. Campe’scher Druck.

[…]

Dräuen selbst uns Barrikaden,

Schrecken sie uns nimmermehr;

D’rauf im Sturmschritt, Kameraden,

Rasch gefällt sei das Gewehr!

Nürnberg’s Stadtwehr gibt ihr Blut

Für des Bürgers Hab’ und Gut! —

[…]

Ein Großteil der Gedichte Johann Paul Priems ist in Mundart verfaßt und stellt Genreszenen dar. Hier hat er einmal durchgedreht. Er war zur Zeit der Abfassung noch nicht Mitglied im Blumenorden, beruflich war er Redakteur des "Fränkischen Kurier" in Nürnberg.

Wieder ein Jahr später. Buchbinder und Magistratsrat Johann Jakob Schnerr läßt sein Irrhainlied mitsingen:

[…]

Hier tagen wir mit edlem Präsidenten,

Und was zu ihm gehört:

Consiliarien, Geheimscribenten,

Im Grünen, ungestört.

Mocht’ immerhin in Pauli Dom man tagen

Zu Frankfurt an dem Main,

Ein ganzes Jahr; was hat’s für Frucht getragen?

Ach, Deutschland zu entzwei’n!

Wir tagen kurz; — in einem halben Tage

Ist die Versammlung aus;

Kein Rechts, kein Links, nicht Bitterkeit, noch Klage

Zerspaltet unser Haus.

Hier, unterm Dom, gewölbt von grünem Laube,

Erhellt vom Himmelslicht,

Erwärmt das Herz noch Hoffnung, Lieb und Glaube

Und Himmelszuversicht.

Ja, Zuversicht, daß noch ein Lenker waltet,

Erhaben über’m Staub,

Der nicht erlaubt, daß Deutschland, zwar veraltet,

Fällt, der Verwüstung Raub.

So laßt uns denn getrost der Zukunft trauen,

Daß Heil uns birgt ihr Schoos,

Und hoffen, daß wir bald ganz Deutschland schauen

Stark, einig, glücklich, groß.

J. Schnerr.

Nun ist schon klar, daß die Revolution ihr Ziel verfehlt hat. Derjenige Bürger, der nicht aufgrund dieser Erfahrung schon gänzlich unpolitisch geworden ist, bemüht die Vorsehung, um an diesem Ziel festhalten zu können; radikal will er nicht werden. Er wünscht keine weiteren Zusammenstöße mit der Staatsmacht und ist um Ausgleich bemüht:

Freiheit der Presse. 1849.

Frei ist sie nun die Druckerpresse.

Man hat danach sich lang gesehnt;

Doch bis man sich daran gewöhnt,

Macht Mancher sie zur Feuer-Esse,

Aus welcher wilde Funken schwärmen,

Die weder leuchten noch erwärmen;

Wie leicht bricht da im nächsten Haus

Ein allverzehrend Feuer aus.

Drum schaffet bald, was rettend nütze:

Das Preßgesetz, als Feuerspritze.

Nach Erscheinung des Preßgesetzes.

Das Preßgesetz, es ist erschienen;

Als Rettungsspritze soll es dienen,

Zu wahren Hab’ und Gut und Haus;

Doch wenn den Eifer auf die Spitze

Man treibt, so löscht die Rettungsspritze

Auch Licht u. Küchenfeuer aus.

Epigramme.

Rückschau.

Willst mit der Gegenwart Du freudig Dich versöhnen,

Auf’s Mittelalter schau und seine Greuelszenen!

Das deutsche Vaterland.

Wie manchen Wechsel hat erfahren

Das deutsche Land seit tausend Jahren!

Wird, was besteht, beständig sein? —

Wir hoffen: ja, und fürchten: nein!

Bewaffneter Friede.

Wohl mancher Staat gleicht einem Mann,

Der Weib und Kind kaum nähren kann,

Wenn er, sei’s auch auf Friedensfuß,

Statt Arbeit, Wache stehen muß.

Im kulturellen Leben wird die Politik überlagert von Feiern zur hundertjährigen Wiederkehr des Geburtstags Goethes, den man nun wirklich nicht zur Galionsfigur nationalistischer Bestrebungen erklären kann. Hier ist Herr Redakteur Priem, der noch 1843 Theatersekretär in Regensburg gewesen war, ganz in seinem Element:

„Prolog und erläuternder Text zu den lebenden Bildern aus Göthes Werken, welche bei der Göthefeier zu Nürnberg am 28. August 1849 von dem literarischen Verein daselbst auf dem großen Rathhaussaale dargestellt wurden. Verfaßt von J. Priem. Nürnberg. Druck der Sebald’schen Officin.“ Es handelt sich um eine Abfolge von Stationen und Werken in Goethes Lebenslauf, wobei mit stummen Darstellern pantomimische Tableaus angeordnet wurden, zu denen Priem erläuternde Verse und dann Zitate von Goethe beitrug. Insgesamt waren es 15 „lebende Bilder“. Das muß stundenlang gedauert haben.

Hier kommt wieder Brugger ins Bild, der dem Orden ein möglicherweise aufwieglerisches Werk schickt, das er aber unter Verschluß halten möchte:

„Geschehen am 26. November 1849. im Gasthause zur Krone am Heugäßchen in Nürnberg

[…] 4.) Derselbige [Kreß] las einen an ihn selbst gerichteten Brief von dem verehrlichen Ordens-Mitgliede, Dr. Brugger in Heidelberg, dat. vom 30. Wonnemonat l.[aufenden] J.[ahres] vor, mit welchem er zur Handschriften-Sammlung des Ordens eine Handschrift, betitelt ,Des Verhängnisses Macht, oder Leidensmonate aus dem Leben eines weiland römisch-katholischen Geistlichen des neunzehnten Jahrhunderts, herausgegeben von seinem Freunde, Dr. J. D. E. Brugger,’ überschickte, mit der ausdrücklichen Bedingung, daß dieses Werk vor dem Jahre 1890. nicht gedruckt werden darf. Die Handschrift soll, dem Beschluße gemäß, dem Ordensarchiv einverleibt werden. […]

5.) Alsdann wurde beschlossen, daß kommenden Montag, den 3. Dezember l. J. eine öffentliche Versammlung gehalten werden soll, für welche Vorträge zusagten:

a.) H. Pfarrer Sondermann, u. zw. ein Sonnett von dem Monumente Mozarts in Salzburg;

b.) H. Pf. Dr. Lösch, u. zw. Ueber die [?] Amaranth, ein Gedicht von Oscar v. Redwitz;

c.) H. Dekan Beck, Gedichte betitelt ,Todtgeboren’

d.) H. Ordenspräses v. Kreß, einen philosophisch-humoristischen Aufsatz unter dem Titel: ,Die Zeit und die Zeiten’.

6.) Schließlich las Herr Geschäfts-Dirigent, H. Wagler eine Reiseskizze von Berchtesgaden und dem Königssee und H. Pf. Sondermann einen Aufsatz betitelt: ,Vor dem Monumente Mozarts in Salzburg’. Beyde Vorlesungen dienten zur allgemeinen Aufheiterung und verdienten den wohlverdienten Beyfall aller Anwesenden. […]“

Dies ist keine Überraschung in einer Zeit, in der die verhältnismäßig neue Gattung der Reisebeschreibung den am Heimatorte Festsitzenden sehr willkommene Ausblicke gewährt. Sondermanns Beitrag enthält allerdings noch eine weitere zeitgemäß beliebte Gattung: ein Mundartgedicht. Außer der erzählerischen Einleitung, dem bewußten Sonett und einem Brief Mozarts als Zugabe ergeht er sich in zwölf Strophen einer biederen Anrede an Mozarts Standbild, von denen diejenigen zitiert sein sollen, an denen zu sehen ist, wie inkommensurabel Sondermanns Einsichten mit der Ausdrucksweise sind:

3. Gruß eines Nürnbergers an Mozart vor dessen Monumente. In dessen Mundart.

Gröiß di Gott, du gouter Mozart!

Hob’ mi lang scho af di g’freut.

Längst scho wär’ i zou dir kumma,

Wär’s zu dir ner nit su weit.

No dou bin i, freu mi herzli,

Daß d’ su prächti neu mer steihst.

Aus bedaur’ i, daß d’ af Erden

Löbend nimmer rumma geihst.

[…]

Immr haust du grod su troffen

d’ allerschöinste Melodie,

Und schöi in anander g’schlunga

Dissenanz und Harmonie.

Wöi ka Andrer haust’s verstanden,

Af das Herz zu wörken ei’n,

Und ’s wird nauch dir kaner kumma,

Der der dau wird ähnli sey’n.

[…]

Zwoar dei Bild von Erz is immer

An döi Stell in Salzburg bannt:

Doch dei Geist zöigt wieder mit mer

In mei Haus und Heimathland.

No recht oft wörst du erfreua

Mir in Löb’n Herz und Sinn.

Und i, Mozart! will der danken,

Danken, bis i nimmer bin.

Die Routine der Ordenssitzungen und ihrer gediegenen, wenn auch nicht aufregenden Inhalte wird noch einmal unterbrochen durch die Zusendung eines brünstigen Politgedichtes von dem linksgestrickten Negges, von dem zu berichten ist, daß er unstet und flüchtig wurde, ausgegrenzt, und in seinem weiteren Leben nirgendwo mehr richtig Fuß fassen konnte.

„Geschehen am 14. October 1850. im Gasthause zur Krone am Heugäßchen.

[…] 3.) Weiter übersandte H. Negges in Augsburg dem Orden Gedichte von Elise Ludwig und legte eine Gedicht von ihm selbst bey: „Des Dichters Nothschrey aus schmählicher Gefangenschaft“ welches vorgelesen wurde. […]“

1.

Vater! Ich lebe noch:

Wenn dieß ein Leben ist?!

In tiefem Kerkerloch —

Dein Sohn gefangen ist!

2.

O! der Gesetzesbruch,

Nur von Gewalt diktirt!

O! dieser Urtheilspruch,

Der mich hieher geführt!

3.

Als mich für’s Vaterland,

— Das mir so innig lieb —

Des finstern Schicksals Hand

Hin auf den Kampfplatz trieb;

4.

Glaubt ich ein Morgenroth

Freiheit bräch’ bei uns an!

Aber — o ew’ger Gott! —

Wie kurz war dieser Wahn!

[…]

6.

Wer nicht in diesem Jahr

So hat gefehlt wie ich;

Wer nicht begeistert war,

Der werf den Stein auf mich.

[…]

12.

Ist doch mein Vaterland

Arm zwar u. doch so reich!

Gibt’s keine milde Hand

Im deutschen — Kaiserreich!!?

13.

Wer mich mit Mitleid nennt,

Nehm’ sich der Kleinen an!

Wer an den Dichter denkt,

An mich — verstoß’nen Mann;

14.

Der wird, was ich anfleh,

Gern — vielleicht weinend thun!

Lindern mein tiefes Weh,

Schön ist’s, so Gutes thun!

15.

Wer mich mit Abscheu nennt, —

(Freunde des Standgerichts!)

Wer kein Erbarmen kennt —

Der gebe — nichts!

NB! Dieses Gedicht hatte ich verfaßt in der Absicht, um es an die Spitze eines Aufrufs zu Gunsten des unglücklichen Pfßr Kinkels zu stellen. Die gute Absicht konnte aber, überwiegender Gründe wegen, nicht ausgeführt werden.

Bevor Negges recht hinschaute, war Kinkel von Carl Schurz, dem späteren U.S.-Senator, in einer aufsehenerregenden Aktion 1850 aus der Festung Spandau befreit worden.

Vorbereitungen zu einer weiteren Blumenorden-Anthologie

„Geschehen am 28. October 1850. im Gasthause zur Krone am Heugäßchen.

[…] 1.) […] H. Ordenspräses und der Ordenssecretair fingen darauf an, daß eine schon längst beschlossene Auswahl von Gedichten aller beytragenden Mitglieder gedruckt und zu denselben die besten Voglschen Gedichte aufgenommen werde, welcher Antrag durch große Stimmenmehrheit zum Beschluß erhoben wurde. Es wurde hierauf ein Ausschuß von fünf Mitgliedern erwählt, die die Auswahl treffen und und der Versammlung vorlegen soll. Die Wahl fiel auf die Herren: Dr. Lochner, Consulent Dietelmair, Dr. Lösch, v. Kreß u. Mag. Rath Schnerr […]“

Beispiel für eine Kritik von Dietelmair aus dem Jahr 1851:

[…] Ich glaube, Neumann u. Sondermann haetten zunaechst ihre ihnen nun objectiv gewordenen Werke einer nochmaligen eigenen Kritik zu unterwerfen. Als Probe meines ins Besondere gehenden Urtheiles etwas über das Sondermannsche Sonett auf Mozart:

es befriedigt weder nach Form, noch nach Gehalt. 1. Abgekürzte Worte, wie Weihestätt’ — Tön — sind unertraeglich.

2. Wie kann der Töne Macht mir süße, sanft an das Herz dringende, genannt werden, wenn die Tonmacht auch der Hölle Gluthenflammen anzufachen, und alle leidenschaftlichen Gemüths-Zustände darzustellen vermag? (man denke an Mozarts Don Juan, Idomeneo, Cossi fa tutti [sic] p.p) — nebenbey die Frage: was sind denn Gluthenflammen? — Alle Ausdrucksüberladenheit schadet, mit den einfachsten Mitteln bewirkt der Dichter das Größte. Die Zeilen: nie der Hölle — Herz umschlagen — entbehren der sprachlichen Bestimmtheit. Die vier darauffolgenden Zeilen sind Wiederholungen.

3. Der Schluß: Pilger danken, die p. — ist entsetzlich matt. Ein also Erschöpfter, wie sein Lobender, hat Mozart keines seiner Werke geschloßen. — Sondermanns Gedicht in Nürnberger Mundart ist weit besser, und zwar an sich, nicht darum, weil er darinnen neuer Begeisterung für Mozart sich bewußt worden ist.

Präses von Kress antwortet am 11. Juni 1851: „Mit Beschämung beginne ich jetzt erst die Lösung meiner Aufgabe, als der Letzte meiner bekanntlich sehr beschäftigten Herren Collegen, nur die Bitte vorausstellend: Daß Sie nicht Mangel an Lust und Liebe zur Sache […] als Ursache der Verzögerung betrachten mögen […]

II. Sondermann.

Es kommt mir ganz sonderbar vor, daß dieser Ehrenmann so abgesondert dasteht.

Unter den vielen und bekanntlich hochgebildeten Blumenordensgliedern die in Nürnberg wohnen, ist er leider bis jetzt der Einzige geblieben der etwas zur Beurtheilung eingesendet hat.

Nach den bisherigen Erfahrungen scheint es Nürnberg vorbehalten zu seyn, mit wenigen Ausnahmen zu beurkunden: daß der Blumenorden dahier seine Wege gefunden hat, noch nicht daran denkt hier jetzt schon zu Grabe getragen zu werden, und ich halte es für Ehrensache mit allen Kräften dahin zu streben, daß das bereits bekannt gewordene Unternehmen auch wirklich zur Ausführung komme.

Indem ich diesen frommen Wunsch vorläufig nur in einem Briefe ausspreche, gehe ich zur Beurtheilung der Sondermannschen Sendungen über.

A) Vor dem Monumente (Denkmal) Mozarts

Ich halte dieses Gedicht für aufnehmenswürdig, und möchte nur fragen ob Zeile 4. anstatt: „ans offne Herz“ nicht besser gesagt werden könnte: „ins offne Herz“, was ich für noch mehr halte. […]

B.) Hier enden Neid, Verfolgung und Plage.

Ein schöner Gedanke, von einem empfänglichen Gemüthe lebhaft aufgefaßt, und mit dichterischem Schwung ausgeführt.

Möchten uns doch viele ähnliche Sendungen zugesendet werden! […]“

Dietelmair läßt eine Rezension als Umlauf zur Ergänzung herumgehen:

Man wundere sich nicht darüber, daß ich mit dem Referate über die Greger’schen Werke so lang gebraucht sondern darüber, daß ich nicht laenger gebraucht, denn herkulische Selbstüberwindung ist zur Durchsicht solchartiger Erzeugnisse vonnoethen.

Ueber Greger den Vater.

[…] Uebrigens gehoert eine starke Dosis Unverschaemtheit dazu, Uns solche Sachen zu schikken […]

Ueber Greger den Sohn.

[…] Seyen Sie, Verehrtester, barmherzig gegen mich, und erlassen mir ein zergliedernd Eingehen in Versuche, deren jeder tief unter der Linie der Mittelmäßigkeit steht.

Auch der Sohn ist, gleich dem Vater, rücksichtslos genug, uns Proben, abscheulich und unleserlich hingeworfen, vorzulegen die ein bescheidner achtzehnjaehriger Mensch nicht zur Vorlage bringen würde.

den 13. Mai 1851 Dietelmair

Ich habe vorstehendes Gutachten mit wahrem Vergnügen gelesen und trete demselben durchgängig bei. d. 16. Mai 1851. Lochner.

Ich stimme obigem Urtheile bey, muß jedoch […] die Schrift der beiden Verfasser, insbesondere des Vaters in Schutz nehmen.

d. 16. May 1851 Dr. Lösch

Greger der Vater ist ein alter Bekannter der seine Natur nicht mehr ändern wird. Möchte der Sohn wenigstens ein Hoffnungsvoller seyn. Leider aber muß auch ich dem Herrn Berichterstatter beystimmen, dessen mit attischem Salze gewürzter Beurtheilung ich mich erfreute.

den 10. Junii 1851. Kreß

Was der Herr Berichterstatter schrieb, ist leider sehr richtig; doch möchte ich es nicht als Unverschämtheit betrachten, daß die beiden Herren Greger solche ungenügende Machwerke uns zugesandt haben. Diese Menschen, aus dem ,Kristallisationskern’, verstehen es nicht besser. […] Es ist gut, daß wir nicht geradezu gezwungen sind, etwas herauszugeben.

N. d. 25. Juni 1851. Schnerr.

Man war zu begründeten Unterscheidungen sehr geneigt, also im besten Sinne sehr kritisch, doch scheint sich dabei der ursprüngliche Vorsatz vor lauter Zergliederungen aufgelöst zu haben; es blieb einfach nicht genug Präsentables übrig, auch wenn es für unterhaltende Zwecke in Ordensveranstaltungen gut genug gewesen war. Diese Sichtung zum Zwecke der Veröffentlichung zog sich zwei Jahre hin, dann zogen mehrere Mitarbeiter die Reißleine.

Unter dem Datum „6 Junii 1853“ schrieb Kress sechs Seiten Beurteilungen. Dazu wendete Dietlmair ein: „Ist wirklich der Grundsatz aufgestellt, und für die beabsichtigte Sammlung festzuhalten: daß vor 1844 Verfaßtes aus zu schließen sey — ? — Wenn, dann dürfte manches gute Werk, das mangelnden Raumes wegen vor 9 Jahren nicht konnte aufgenommen werden, der projectirten Sammlung entzogen werden. […]

In Anbetracht der sonstigen Güte und Solidität von Schnerr’s Werken muß ich, wenn auch fruchtlos, bedauern, daß er zu sehr der Gelegenheit gehuldigt, statt seine Kraft weit mehr den über allen Persönlichkeiten, Oertlichkeiten, und Zeitlichkeiten stehenden Ideen und Gefühlen zu wiedmen. […Schnerrs Antwort:]

Folgt anbei nebst ergebenstem Dank zurück und sind die freundlichen Andeutungen großentheils benützt worden.

Nbg. am 8. Sept. 1853. Schnerr“

Der besonders kritische Beurteiler war Dietelmair, aber auf einer Grundlage, die sich seit 1844 nicht verändert hatte, der biedermeierlichen. Dr. Lösch hatte sein Pulver schon für den Literarischen Verein verschossen:

„Nürnberg den 2. Maerz 1853

Verehrter Herr Präses!

Meine Vorträge im Blumenorden seit 10 Jahren sind sofern sie irgend einen Werth hatten, immer für das Album des literarischen Vereins in Anspruch genommen worden und es liegen gegenwärtig noch ungedruckt blos vor: der Aufsatz über Wilhelm Tell, über den Heliand, über den Ossian. Ich könnte daher höchstens einen von diesen [unleserlich] für das Album des Blumenordens anbieten […]

Dr. Lösch“

Nun steigt auch noch einer der Mitarbeiter aus:

„Gymn. Aegid. s. 20. Mai 1853

Seiner Hochwohlgeboren, Herrn Freiherrn von Kreß, des pegnesischen Blumenordens Präses,

ersucht der ergebenst Unterzeichnete ihn von dem früher ihm zu Theil gewordenen Commissorium, behufs der Herausgabe eines Albums des Ordens, gefälligst zu entheben.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Lochner, k. Studienrektor“

Kress antwortet am 28. Mai 1853:

„[…] Weit entfernt die Gründe Ihres Entschlußes erforschen, oder denselben beschränken zu wollen, ist mir die Frage nicht unwichtig: ob ich nur unbewußt und unabsichtlich, Veranlassung dazu gegeben haben könnte? in welchem Fall um offene Erklärung gebeten wird […]“ Er, die Verbindlichkeit in Person, hätte die Schuld nicht bei sich selbst zu suchen brauchen. Einer im Team wie Dietelmair genügt.

Lochner erklärt am 29. Mai:

[…daß sein Austritt] lediglich durch die Ueberzeugung veranlaßt worden ist, daß ich wegen Mangels an Zeit außer Stand seyn dürfte, dem in mich gesetzten Vertrauen auf gebührende Weise zu entsprechen. […]“ Schon damals ist zu sehen gewesen, daß er ein Melancholiker war wie seinerzeit Colmar, ein Präses, welcher aus freien Stücken zurücktrat.

Kress verfaßt einen Umlauf:

„[…] Ob es gefällig ist, künftigen Freitag den 10 Junii Abends um 5 oder 6 Uhr in meiner Wohnung gefälligst sich einzufinden?“

Dietelmair, Lösch und Schnerr sagen zu. Darunter steht auf dem Blatt:

„Bei der am 10 Junii statt gefundenen Berathung, wobei oben Unterzeichnete anwesend waren, ergab sich, daß der auszuwählende, zur Zeit vorhandene Stoff kaum 7 Druckbögen ausfüllen würde.

Darum wurde der einstimmige Beschluß gefaßt:

Den Plan zur Herausgabe einer Sammlung wo nicht ganz aufzugeben, doch wenigstens vorläufig beruhen zu lassen, und zu erwarten: ob vielleicht der nächste Winter rauhere Früchte tragen würde.

Nürnberg d. 10 Junii 1853 v. Kreß“

Vielversprechende Ansätze

Es ist ja nicht so, daß es nichts gegeben hätte, was den Blumenorden mindestens so gut hätte dastehen lassen wie den Literarischen Verein — der ja ständig publizierte. Die in den Sitzungen vorgetragenen Abhandlungen und poetischen Versuche waren zum großen Teil hochaktuell bzw. hörenswert. Einige Beispiele sollen in angedeuteter Form folgen:

„Geschehen am 26. März 1850. im Gasthause zur Krone am Heugäßchen.

[…] 5.) Zuletzt trugen vor […] b.) H. Dr. Lösch: ,Ueber Immermanns Münchhausen’ Eine Vorlesung. […]“

„Geschehen am 25. November 1850. im Gasthause zur Krone am Heugäßchen.

[…] 5.) Zum Schluß trugen vor:

[…] b.) H. Handlungsgeschäftsführer, Th Wagler, ,Der Hohenpeißenberg’ — ein Reisebild;

c.) Herr Rector Lochner: ,Urtheile von Ausländern über Nürnberg’ — eine Zusammenstellung. […]“

„Geschehen am 27. Januar 1851. im Gasthause zur Krone am Heugäßchen.

[…] 4.) Auf die Anfrage des Herrn Präses, wann wiederum eine öffentliche Versammlung abgehalten werden soll, wurde beschlossen, daß dieselbige am 17. Febr. l. J. statt finde. Es wollen in derselben vortragen:

a.) Herr Rector Lochner eine Abhandlung ,Ueber die politischen Gegensätze in der modernen Poesie’ […]“ Etwas Neues erfährt der heutige Leser von Literaturgeschichtsbüchern nicht daraus, doch war die Zusammenstellung für die damalige Öffentlichkeit von Reiz.

„Nürnberg, den 20. Febr. 1852.

[…] 7.) Beschlossen wurde, daß die nächste öffentliche Versammlung kommenden Montag den 8. März l.L. abgehalten werden soll. In derselbigen tragen vor:

[…] c.) Rector Lochner: „Ueber die neuesten Lieder Hoffmanns von Fallersleben“ […]“ — und das können ganz gut diejenigen gewesen sein, in denen der Dichter seiner Enttäuschung über das Fehlschlagen der staatlichen Umwälzung in bissiger Weise Luft machte.

„Nürnberg, im Gasthause zur Krone am 22. Oktbr. 1852.

[…] 8.) Zum Schlusse trugen vor:

[…] b.) H. Pf. Sondermann: α.) Nuremberg by Henry Wadsworth Longfellow, ein Gedicht von einem Amerikaner, aus dem Englischen übersetzt […]“ Dies ist der Beweis, daß Longfellow nicht erst ins Bewußtsein des Ordens trat, als er 1874 zusammen mit anderen Mitgliedern des Literarischen Vereins dazustieß.

„Geschehen am 19. 9br. 1852. daselbst

[…] 3.) [Bei der nächsten öffentlichen Versammlung am 6. Dezember wollen vortragen:]

[…] b.) Herr Dr. Lösch: „Ueber Gutzkow’s Ritter vom Geiste“, eine kritische Beurtheilung […]“ Gutzkow, eine Leitfigur der „Jungdeutschen“ Dichterschule — aktueller ging es nicht. Man wollte sich die Information über das Neueste aus der Literatur auch etwas kosten lassen:

„Nürnberg den 18. Febr. 1853. eben daselbst [im Gasthause zur goldenen Krone…] 4. Das Ord. Mitglied, Herr Dr. Lösch beantragt, daß ein Etatansatz bestimmt werde, von welchem gedruckte Werke angekauft werden, über welche öffentliche Vorträge gehalten werden wollen. Der Antrag findet Zustimmung und es wurden einstweilen jährlich f. 10 hierzu bestimmt, wovon dann auch die ganze Gesellschaft in Kenntniß gesetzt werden soll.

5. Sodann trugen vor:

a.) H. Ass. Schrodt: Zwei Gedichte seiner Gemahlin

α.) Das Herz β.) Die drey Straßen auf meinem Tritt 1851;

b.) H. Gf. Wagler: ,Partenkirchen, ein Reisebild / den 30. Juni 1852. / mit 4. zur Ansicht vorgelegten Zeichnungen;’ […]“ — ein Vorläufer des touristischen Diavortrags.

Unbedingt in voller Länge zu zitieren ist ein Gedicht von Franz Joseph Gottlieb Schrodts Gemahlin Valerie, geborener von Wahler:

Der Morgen

Der Himmel steht in Safrangluth

Der letzte Stern erbleicht

Nur von dem Wehre braußt die Fluth

Sonst schlaeft die Welt, das Leben ruht,

Die ganze Schoepfung schweigt.

Gelb wird zu Roth, laut geht, wie in

Erwartung großer That,

Mein Herz, mein Odem leis, ich bin

Auf einen Punkt gefeßelt hin,

Wo die Entscheidung naht.

Doch mit dem ersten Goetterlicht,

Das aus der Tiefe zückt,

Ein schmetternd: sei gegrüßt, o Licht!

Aus tausend Saengerkehlen bricht,

Und mich mir selbst entrückt.

Durch nichts gestoert, durch nichts verletzt,

Ganz Auge und ganz Ohr,

Schwing, in ein Heiligthum versetzt,

Ich zum Unendlichen mich jetzt

Vom Endlichen empor.

Ein saftig Grün, ein duftig Blau!

Die Berge unverkürzt!

Es dampft das Land, es perlt der Thau,

Der Wind von Wiese Wald und Au

Mit Pflanzenhauch durchwürzt.

Ich wandle ohne Freund und Buch,

Mit meinem Geist allein

Er und Natur sind sich genug,

Und irrt mich nichts auf meinem Zug,

Gehoert das Weltall mein.

Allmaehlig wird die Gegend bunt

Regt mit dem spaetern Tag

Sich emsiger von Stund zu Stund

Der Mensch, der Landschaft Vordergrund,

Was gern ich leiden mag.

Doch wird mir eng, und schwül, und bang,

Wenn einer, weil so still,

So einsam ich auf meinem Gang,

Und mir die Zeit so traurig lang,

Mich unterhalten will.

Wie dank ich Gott, verlaeßt er mich,

Wie wünsche ich ihm Glück

Hoer ich nichts mehr, darf schweigen ich,

Verliert er aus dem Auge sich,

Und kommt er nicht zurück.

Sobald die Sonne höher steht, [auf einmal keine oe-Schreibung mehr!]

Erforsch ich, wo der Pfad,

Weil matter mich die Luft umweht,

Am schattenreichsten heimwaerts geht,

Und mir kein Frager naht.

Nicht mit der Frucht von Feld und Baum,

Nicht mit dem Blumenstrauß

Kehr ich, und doch so voll, daß kaum

In unbegrenzter Seele Raum,

In mein geliebtes Haus.

Da bin ich wieder im Gemach,

An Leib und Geist gestimmt,

Es wirkt in mir den ganzen Tag

Ein tiefempfundner Eindruck nach,

Den mir kein Schicksal nimmt.

Den Freuden, noch so wundersam,

Bleib ohne Neid ich fern,

Und goenn ihm, der nicht zu sich kam,

Als ich vom Tag das Beßte nahm,

Das Uebrige gar gern.

Was Früh vonnöthen, mit Bedacht

Leg Abends ich an Ort

Zu lang waehrt mir die kurze Nacht,

Und ehe noch ein Auge wacht,

Bin ich schon wieder fort.

O Morgen, koestlicher als Gold,

O du, des Tages Held —

O Morgen, koestlicher als Gold,

In dieser schon so himmlisch hold,

Wie erst in jener Welt — ! —

Den 25. Januar 1852 – 19 Maerz 1852

[von Seilers Hand: Valerie Schrodt]

Diese einsame Spaziergängerin nimmt etwas in Anspruch, was sich zu jener Zeit für eine anständige Stadtbewohnerin nicht gehörte: zu nachtschlafender Zeit unbegleitet das Haus zu verlassen und in ungeselliger Weise, ungeschützt und unüberwacht, die unbebaute Gegend aufzusuchen. Nicht einmal zum Blümchenpflücken. Noch war die Festungseigenschaft der Stadt nicht aufgehoben, die Tore waren bis zum Beginn des morgendlichen Geschäftsverkehrs geschlossen, dem sie jedoch ausweicht und zurückkehrt, bevor er recht begonnen hat. Ein solcher Spaziergang war überhaupt nur von einem vorstädtischen Wohnort denkbar. Sie ist froh, wenn sie niemand anspricht, damit sie nicht das konventionelle Unterhalten-Werden unbeschäftigter Frauenzimmer ertragen muß, und versteigt sich zu der Aussage, dieser Teil des Tages sei für sie der beste. Man erwartet beinahe, daß sie danach in ihr „ungeliebtes“ Haus zurückkehrt, nein, es steht da: „geliebtes Haus.“ Wohl braucht sie auch dort den Rückzug ins eigene Zimmer, um ihre Eindrücke und das Gefühl der Freiheit nachzugenießen. Geradezu verstohlen legt sie abends schon zurecht, was sie zum Ausfliegen am kommenden Morgen braucht. Eine derartig mutwillig von der Gesellschaft getrennte Existenz hätte sie im 16. und 17. Jahrhundert zur Hexe, im 18. zur tugendlosen oder gemütskranken Außenseiterin gemacht, ist auch im 19. noch exzentrisch und riskant. Das fromme Augenaufschlagen zur Morgenröte des jenseitigen Himmels wirkt wie zur Sicherheit am Ende des Gedichtes aufgesetzt. Diesem erwächst seine Schönheit nicht nur aus dem vorgeführten Gemütsleben, sondern aus genauen Beobachtungen, die in detailtreuer und geschickt angewandelter Sprache in einen fließenden Rhythmus eingebaut sind. Gerade in den ersten beiden Strophen, bevor die eigentliche Reflexion einsetzt, schwingen Inneres und Äußeres so zusammen, daß schwer zu unterscheiden ist, was „Entscheidung“ hier bedeuten will. Ist es die Entscheidung der Sonne, aufzugehen — astrophysikalisch gesehen, ein Unsinn, aber als Externalisierung denkbar — oder die Entscheidung der Beobachterin, diesen Sonnenaufgang als etwas zu betrachten, was in ihrem Inneren ein ähnliches Erwachen auslöst (das wäre pietistisch)? Jedenfalls übersteigt das Gedicht die nicht weiter erklärte Symbolik klassischer Lyrik der Goethezeit wie auch das wiederum ins reflektierende Ausdeuten zurückgefallene erbauliche Dichten des Biedermeier. Valerie Schrodt kann als eine Droste-Hülshoff Nürnbergs gesehen werden.

Auch Sondermanns fortwährende Produktivität nimmt einen persönlicheren Pfad, wenn er am statt der von ihm gewohnten historischen Ausarbeitungen Reisebeschreibungen zum besten gibt, die auch Gedichte über Naturerlebnisse enthalten; diese münden allerdings, wie es sich bei einem Pfarrer gehört, in konventionelles Gotteslob. Ein Beispiel ist schon wegen der geschilderten Dampferfahrt von zeitgemäßem Interesse:

Eine Wanderung im bayerischen Hochlande. Vom 4 bis 10. Juli 1853.

[…] Am Morgen des 4. Juli (Montag) verließen meine Frau und ich mit dem Postomnibus München […] Auf dem Starnberger See (4. Juli 1853)

Die stolze Hauptstadt liegt im Rücken,

Durchmessen ist der lange Wald,

Des Dampfers laute Glocke schallt

Und ladet ein zu Hochentzücken.

Wie ruhig ist des Schiffes Gleiten

Am grünen Uferrande hin!

Wie frohbelebt des Herzens Sinn,

Dem Hochgenüsse sich beweisen!

Wie breitet sich in weitem Kreise

Die wundervolle Alpenwelt!

Wie glänzt vom Sonnenstrahl erhellt

Das Hochgebirg von Schnee und Eise!

Und Berg an Berg voll dunkler Wälder,

Und Hügel voller Saatgefild!

Wie schimmert hier das Grün so mild,

Und hier die goldne Frucht der Felder!

Sie Schlösser hier und Zinnen winken,

Dort traute Dörflein hingeschmiegt;

Sieh, wie vom Winde sanft gewiegt

Des grünen Sees Wellen blinken!

O reichgeschmückter Gottesgarten!

Mein Herz, wie wirst du mir so weit!

Ja, freue dich der Wanderzeit,

Da solche Wunder deiner warten.

O preise laut des Schöpfers Stärke,

Der die Natur so reich geschmückt,

Der dich mit Hochgefühl entzückt

Durch seiner Allmacht Wunderwerke.

Sein Liebesdrang, sein schöpf’risch Werde

Rief diese Weltenpracht ins Seyn;

Drum soll auch bis zum Grab erfreun

Die wundervolle Gotteserde!